梦中的朱家角

邢台市城市规划展览馆

聞鍾記郵(5369)梦中的朱家角

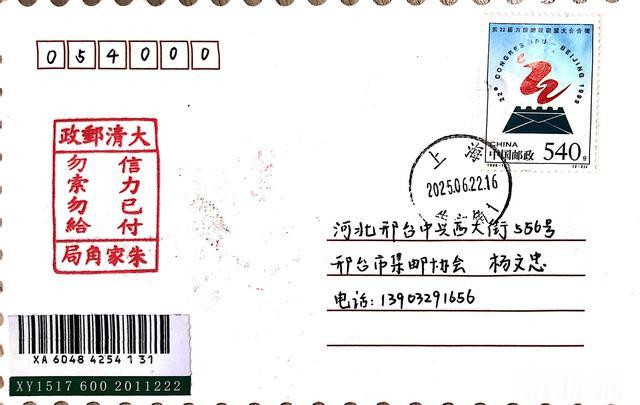

提到了上海,可圈可点的地方太多了,古代的,近代的,现代的,苏州河、黄浦江,石库门、外滩……第一次去上海,就被这里多重的景色迷失了双眼。虽然只在上海停留了一天,只能说这个城市我曾经来过,但远未能达到曾经的想象。好在有多位朋友就是上海人,因为集邮的共同爱好,时常隔空相见,在封片戳中认识了上海的古往今夕。前段时间高品先生在微信中给我留言,从上海寄给我一枚明信片。当我收到之后,乐了。为什么呢?那是因为这枚明信片是从朱家角寄出的。去过上海的朋友,对朱家角应该很熟悉。

因为这里是上海的一个古镇,2001年一款“朱家角放生桥”邮资图的普资片发行,这是朱家角第一次进入我的视线。再后来在上海世博会期间,原文献集邮研究会组织会员参加世博会的活动,朱家角古镇也是活动的一站。不过很可惜的是错过了本次活动,没能去上海,也就错过了与朱家角的约会。不过,还是要感谢高品先生。这枚明信片还是一枚挂号邮资,在与高先生联系的时候,先生特意说因为是第一次寄,怕中途丢失,就选用了挂号邮件。不过邮票的面值是5.4元,超出了一枚挂号明信片资费(挂号明信片资费是3.8元)太多了。

朱家角古镇在上海西郊的淀山湖畔,像一幅晕染着水墨意韵的长卷,在千年时光中徐徐铺展。这片被称为“上海威尼斯”的土地,以纵横交错的水系为脉,以粉墙黛瓦的街巷为骨,将江南水乡的温婉与厚重熔铸为独特的文化基因。而在其众多文化符号中,放生桥的恢弘、大清邮局旧址的沧桑、延续着朱家角的温度,共同编织出一条穿越时空的“邮脉”,既镌刻着古镇的历史年轮,也诉说着文明传递的永恒命题。

朱家角的历史,是一部与水共生的编年史。其建制可追溯至宋元时期,明清以降,因地处江、浙、沪三地要冲,凭借淀山湖与黄浦江的水路枢纽优势,成为商贾云集的“江南巨镇”。镇内“三泾(朱泾、泖泾、斜泾)环绕,五湖(淀山湖、太浦河、拦路港、泖河、淀浦河)贯通”,36座石桥横跨于潺潺流水之上,将9条长街、100多条小巷连缀成疏密有致的棋盘格局。青石板路被岁月磨出温润的光泽,两侧砖木结构的民居依河而建,“枕河而居”的格局不仅是生活方式的选择,更沉淀着江南先民“天人合一”的生存智慧。

作为上海保存最完整的水乡古镇之一,朱家角的独特性在于其“活态传承”的生命力。不同于静态的博物馆式留存,这里至今仍居住着数千原住民,茶馆里的评弹声、河埠头的浣衣声、市集上的叫卖声,让古镇始终保持着鲜活的市井气息。而放生桥、大清邮局等标志性遗存,恰是这种“活态”中最坚硬的历史锚点,见证着古镇从渔樵聚落走向商贸重镇,再到文化旅游地标的千年变迁。

横跨于漕港河上的放生桥,是朱家角的“脊梁”,也是江南石拱桥建筑艺术的巅峰之作。这座始建于明隆庆五年(1571年)的五孔联拱石桥,由当地士绅、曾任山东布政使的放生官米万钟倡议修建,因桥畔古刹常举“放生”法事而得名。是上海地区现存最长、最大的石拱桥,其“五孔连拱”的设计在江南水乡桥梁中堪称孤例。“朱家角放生桥”普资片邮资图的主角正是这座古石桥。桥墩采用“尖形分水”设计,迎水面呈锐角,可有效化解水流冲击。拱券采用“纵联分节并列法”砌筑,每块青石均经细致打磨,严丝合缝,无需砂浆粘合却能抵御数百年风雨。桥面两侧的石栏上,42根望柱雕琢着莲瓣、石狮等纹样,虽历经风化,仍可窥见明清工匠的细腻巧思。

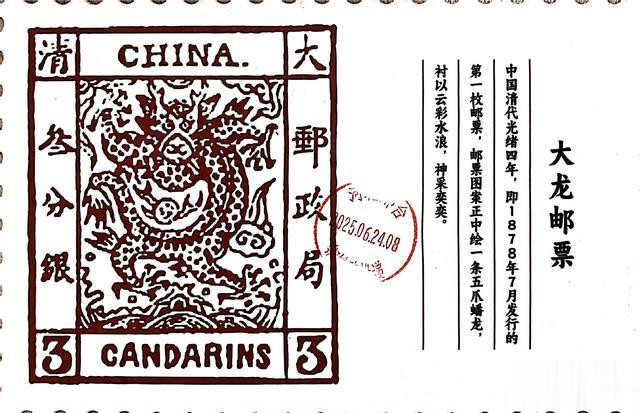

沿放生桥南行数百米,一条名为“东井街”的巷弄里,一座青砖黛瓦的两层建筑静静矗立,门楣上“大清邮局”四个斑驳的楷书,揭示着它在中国近代邮政史上的特殊地位。这座始建于清光绪二十九年(1903年)的建筑,是上海地区现存最早的邮政机构旧址之一。19世纪末,随着西方邮政制度传入中国,传统的“驿站”与“民信局”逐渐被新式邮政取代。1906年,清政府设立邮传部,推动全国邮政网络建设,朱家角因其地处苏沪水路枢纽的区位优势,成为较早设立邮政分局的乡镇。现存的大清邮局旧址,建筑风格兼具江南民居的素雅与西洋办公建筑的实用,硬山顶覆盖小青瓦,正门采用拱券设计,内嵌西式玻璃,室内保留着当年的营业柜台、邮差办公台与木质信架,墙上悬挂的“邮政章程”木牌,字迹虽模糊,却清晰记录着“平信每封重二十克内收费二分”等晚清邮资标准。

这座建筑的价值,远不止于“旧址”本身。它见证了近代中国从“驿传”到“邮政”的制度转型,也折射出朱家角作为商贸古镇的开放姿态——通过邮政网络,这里的丝绸、稻米等特产信息可直达上海、苏州,而外界的新书报、商品信息也能快速传入,使古镇始终与时代脉搏同频。如今,旧址已改造为邮政历史陈列馆,馆内展出的清代铜制邮筒、民国明信片与老式邮戳,让访客得以触摸那段“鸿雁传书”的岁月。如今的朱家角邮局,是现代化邮政网点,虽褪去了晚清建筑的沧桑,却始终延续着百年前的邮政使命,成为连接古镇历史与当下的“邮路枢纽”。

朱家角邮局的功能早已超越传统的“寄信递件”,作为全国为数不多仍保留“古镇特色邮政服务”的机构,它整合了历史资源与旅游需求,在营业大厅专设“邮政文化体验区”,陈列着朱家角主题邮品,设置“时光信箱”,游客可写下给未来的信,由邮局按指定日期寄出。最引人注目的,是专门为古镇设计的“邮戳服务台”,这里不仅提供日常邮政日戳,还设有十余种朱家角特色纪念邮戳,成为游客必体验的“打卡项目”。朱家角邮局与大清邮局旧址形成了“功能互补”,旧址作为陈列馆承载历史记忆,新局作为服务点延续邮政功能,二者通过“邮品展陈”“主题活动”等方式联动,让“邮政文化”成为古镇文旅的核心IP之一。

如今邮戳的意义,早已超越“邮政标识”的实用功能。对游客而言,在明信片上盖一枚朱家角邮戳,是将水乡记忆“邮寄”给未来的仪式;对邮政史研究者而言,不同时期的邮戳是梳理乡镇邮政发展脉络的“活档案”;对古镇而言,邮戳更是一种“文化编码”——通过信件的流转,朱家角的形象被带往全国各地,成为传播水乡文化的“无声使者”。每年有超过10万枚盖有朱家角邮戳的邮件从这里寄出,它们承载的不仅是文字,更是古镇的历史温度与当代活力。

朱家角的价值,从来不是孤立的,放生桥的石缝里藏着江南建筑的密码,大清邮局的砖墙中刻着近代转型的印记。而一枚小小的邮戳,则将这一切凝聚成可触摸、可传递的文化记忆。从千年古镇到百年邮局,从石拱桥梁到方寸邮戳,朱家角的魅力正在于它始终是“活”的——水在流,邮路在通,文化在传。这里的每一处遗存,都是历史的锚点。每一次传承,都是文明的延伸。当乌篷船划过放生桥下的涟漪,当明信片带着朱家角邮戳飞向远方,这座古镇便在历史与当下的对话中,续写着属于江南水乡的永恒篇章。

热点资讯

- 罗永浩 VS 西贝背后:10 万悬赏掀翻千亿预制菜市场

- 1971年,刘兴元主动检查同黄永胜的关系,毛主席看后批示4个

- 甘南 | 洛克之路 最美的100公里秘境 扎尕那

- 中国大满贯马龙林诗栋会师决赛 钱天一陈幸同夺冠

- 【美图分享 - 可爱小狗 (25)】

- 亚洲金融风暴爆发,美国阻止AMF设立,亚洲自救遇挫

- 我的世界魔法金属二转方法

- U19世界杯美国夺冠: 完整1-16排名确定 5奖项出炉迪班

- 推动四川红色旅游活起来 火起来

- 没想到啊,45岁霍建华和44岁黄宗泽同框拍戏,港星居然更胜一